| Evolution – Wie entstand das Leben auf der Erde? | Startseite |

Evolution aus naturwisschaftlicher Sicht

1. Frühere Ansichten über die spontane Entstehung von Leben

2. Die chemische Entwicklung der Erdatmosphäre

3. Die Entstehung organischer Kleinmoleküle, Theorie der „Ursuppe“

4. Das Problem der UV-Strahlung und der Urey-Effekt

5. Die klass. Theorie in der Krise: Wächtershäuser und die Theorie des Biofilms

6. Keime des Lebens in der Tiefsee

7. Von der Theorie des Biofilms zu Karl Stetters „Pyritorganismen“

8. Erstes Leben, DNS und die Rolle der Enzyme

9. Quasispezies und Hyperzyklen

10. Entstehung der ersten Urorganismen

11. Meteoriten könnten Schlüssel zur Entstehung des Lebens sein

Der neue Ursprung des Lebens

1. Der neue Ursprung des Lebens

Pflanzen und Tiere erobern das Land

Wie die Tiere vom Wasser aus das Land eroberten

Seit wann gibt es Halbaffen, Menschenaffen und Affen?

0. Vorwort Top

Kein Thema berührt, mit Ausnahme der Kosmologie, das Selbstverständnis des Menschen so sehr, wie das der Entstehung des Lebens auf der Erde. Heute, nach jahrtausendelanger Vorherrschaft mystischer Schöpfungsvorstellungen, beginnt sich der Nebel der Unwissenheit ganz allmählich zu lichten. Obwohl wir noch immer nicht in der Lage sind (und es vermutlich auch niemals sein werden), den Verlauf des Lebens in allen Details zu rekonstruieren, das heißt die historisch einmaligen Randbedingungen und komplexen chemischen Vorgänge, die sich in grauer Vorzeit auf der Erde abspielten, vollständig zu entflechten, sind wir dennoch in der Lage, die Notwendigkeiten, das heißt die physico-chemischen Mechanismen im Labor zu erforschen. Anhand der experimentellen Ergebnisse lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, unter welchen Bedingungen irdisches Lebens möglicherweise entstanden ist, so daß wir die chemische Evolution naturwissenschaftlich erforschen und wenigstens im Allgemeinen und Prinzipiellen verstehen und erklären können. Dies unterscheidet naturalistische Entstehungstheorien von supernaturalistischen (göttlichen) Schöpfungsvorstellungen, denn die postulierten, übernatürlichen Vorgänge lassen sich nicht empirisch-wissenschaftlich erforschen, können letztlich immer nur geglaubt werden und tragen nichts zum kausalen Verständnis der Vorgänge in der Welt bei. Der Prozeß der Lebensentstehung, den es zu erklären gilt, wird mit anderen Worten nur in ein unerforschliches Mysterium ausgelagert. Eine erklärungsmächtige, wissenschaftliche, rational begründete Schöpfungstheorie kann es daher nicht geben, so daß sie nicht als ernstzunehmende Alternative zum naturalistischen Konzept infragekommt.

Nichtsdestotrotz erfreuen sich Schöpfungstheorien, die die Entstehung und Entfaltung des Lebens auf den „unforschlichen Ratschluß“ des Schöpfers zurückführen und uns eine kosmische Geborgenheit sowie einen festen Platz im Weltgefüge versprechen, nach wie vor großer Beliebtheit. So ist heute bei einer steigenden Zahl von Menschen die Evolutionstheorie wieder „out“, die These der biblischen Weltschöpfung dagegen „in“. Der vorliegende, populärwissenschaftlich geschriebene Essay soll dem Leser hingegen eine konsequent naturwissenschaftliche Sichtweise der Lebensentstehung vermitteln und zeigen, daß auch und gerade die modernen, naturalistischen Naturwissenschaft faszinieren kann, weil nur sie den Schlüssel zum kausalen Begreifen der Vorgänge in der Natur in sich trägt. Denn wenn man die Evolution mitbedenkt, kommt zum Staunen über die innige Verflechtung von Ursache und Wirkung der chemischen Prozesse in der Natur das Staunen über die Selbstorganisation der Materie, deren Prinzipien sie zu immer neuen Erscheinungsformen lenken konnte.

Demgegenüber wirken die „Erklärungen“ und „Argumente“ der Verfechter einer Schöpfungslehre mühsam und unglaubwürdig. Das einzige, was tatsächlich als Erklärung gelten kann, ist die Aussage, daß der Schöpfer die Welt, die physico-chemischen Prinzipien und das Leben auf mysteriöse Weise und aus irgend einem Grunde so erschaffen hat, wie es ihm gefiel. Damit werden die methodologischen Prinzipien der Naturwissenschaft verlassen und zerstören das intellektuelle Verlangen nach kausalem Begreifen der Welt. Erst das Verständnis der Kausalbeziehungen lehrt uns, daß wir im Lichte naturalistischer Theorien keinesfalls aus der weltlichen Geborgenheit herausgerissen werden, sondern daß wir uns erst recht in einem rein naturgesetzlich verstehbaren Universum zuhause fühlen dürfen. „Das unbegreifliche und faszinierende an der Welt ist,“ so hatte Einstein sinngemäß einmal festgestellt, „daß wir sie verstehen können.“

1. Frühere Ansichten über die spontane Bildung von Leben Top

Die Entstehung des Lebens

Eines der Urgeheimnisse dieser Erde, die Entstehung des Lebens, war jahrtausendelang ein unlösbares Mysterium und wurde lange Zeit nur der Kraft einer geheimnisvollen göttlichen Schöpfung zugeschrieben. Rund 300 vor Christus war Aristoteles noch überzeugt, daß „Würmer, Motten und Kröten spontan durch göttliche Schöpfung aus nasser Erde, Bienen aus Exkrementen“ entstünden. Die Beobachtung des Alchimisten Helmont schien etwa im Jahre 1577 die Theorie der spontanen Genese aller Kreaturen zu stützen. Er gab Getreidekörner und schmutzige Wäsche zusammen und beobachtete, daß dem Gemenge nach einiger Zeit Mäuse entsprangen. Seine Schlußfolgerung war einfach: Ein Stoff in der verschmutzten Wäsche mußte unmittelbar zur Bildung von Mäusen führen. Bald darauf schien die „Tatsache“, daß sich aus toten Tierkörpern Fliegen und Maden sowie aus Rinderkot Bienen „entwickelten“, zu zeigen, daß die Abiogenese offenbar das Vorhandensein organischer Materie voraussetzte (siehe Abbildung 1). Die „spontane Urzeugung“ schrieb man einer geheimnisvollen Vitalkraft, der sogenannten vis vitalis zu, derzufolge Leben nicht aus anorganischer, toter Materie, sondern nur aus organischen Substanzen gebildet werden konnte.

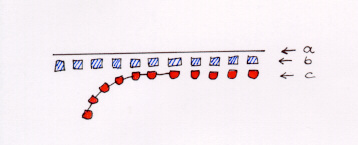

Abbildung 1: Im 16. Jahrhundert glaubte man, daß Mäuse spontan aus Getreide und schmutziger Wäsche, Bienen aus Tierkot und Fliegen aus Muskelfleisch entstünden. Später erkannten Alchimisten, daß Fliegen und Bienen nur dann „entstehen“, wenn Muskelfleisch und Kot nicht von der Umwelt abgeschlossen sind.

Andere Wissenschaftler widersprachen derartigen Thesen heftig und vertraten die Meinung, daß Lebewesen stets nur aus Lebewesen ihrer Art hervorgehen könnten. Allerdings hatte noch Lamarck, der 1809 (im Geburtsjahr Darwins) erstmals eine Evolutionstheorie niedergeschrieben hatte, noch die Idee spontaner Urzeugungen1 verfochten; ein Gedanke, der im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert allgemein weit verbreitet war. Erst im Jahre 1884 wurde der Disput entschieden, nachdem der französische Arzt Louis Pasteur in einer Reihe von Versuchen zeigen konnte, daß sich Mikroorganismen keinesfalls spontan bilden können: „Omne vivum e vivo„, alles Leben stammt von Leben ab.

1Der Begriff Urzeugung oder Spontanzeugung (Abiogenese) bezeichnet die heute nicht mehr vertretene Auffassung, dass Lebewesen spontan und zu jeder Zeit von neuem aus unbelebter Materie entstehen.

Diese Erkenntnis Pasteurs, welche die endgültige Klärung dieser Frage erbrachte, hat bis heute Gültigkeit. Lebewesen können unter den gegenwärtig herrschenden irdischen Bedingungen nicht spontan aus unbelebter – sei es organische oder anorganische – Materie entstehen. Allerdings sagt diese Feststellung nichts über die Möglichkeit spontaner Urzeugungen unter ganz anderen Verhältnissen, als sie heute auf der Erde herrschen, aus. Gab es möglicherweise in einer früheren Epoche der Erdgeschichte Bedingungen, welche die spontane Entstehung von Leben aus anorganischer Materie ermöglichten oder welche Leben gar zwingend (im Sinne einer Konsequenz der Urchemie) hervorbringen mußten? Gab es womöglich eine Urschöpfung weitab vom Terrain religiös-mystischer Vorstellungen über eine göttliche Intervention?

2. Die chemische Entwicklung der Erdatmosphäre Top

Wie man diversen Lehrbüchern über terrestrische (irdische) Bedingungen entnehmen kann, besteht die Luft zu rund 78% aus Stickstoff und zu 21% aus Sauerstoff. Man spricht ob des hohen Gehalts an Sauerstoff von einer oxidierend wirkenden Atmosphäre, die über kurz oder lang Stahlblech zum Rosten bringt, organische Substanzen chemisch angreift und Lebewesen altern läßt. Doch sie ist auch stets eine lebensspendende Atmosphäre, ohne die gegenwärtig kein Leben möglich wäre. Die Wissenschaft ist heute anhand von Gaseinschlüssen in der Lage, in uralten Gesteinsschichten schlüssig zu belegen, daß die Zusammensetzung unserer Atmosphäre bereits vor rund 350 Millionen Jahren, in der erdgeschichtlichen Epoche des Perm also, im wesentlichen dieselbe war wie heute. Der aggressive Sauerstoff (insbesondere in Form atomarer Radikale, die chemisch nicht abgesättigten Valenzen enthalten) verhindert aber jede spontane Entstehung von Leben, zerstört zahlreiche organische Verbindungen rasch und wirkt fast ebenso stark oxidierend wie elementares Chlor. Selbst niedrige Chlorkonzentrationen in der Atemluft führen zu schweren Lungen- und Hautverätzungen und nach kurzer Zeit zum Tode. Nur einem ausgeklügelten Enzymsystem im Stoffwechsel eines jeden Lebewesens ist es zu verdanken, daß wir nicht binnen kurzer Zeit durch Luftsauerstoff getötet werden.

Gehen wir allerdings in der Erdgeschichte an den Anfang zurück, stellen wir fest, daß sich der chemische Aufbau der Atmosphäre wesentlich vom heutigen unterschieden und sich während Jahrmilliarden mehrmals geändert haben muß. Erst vor gut 350 Millionen Jahren war ein chemisches Gleichgewicht erreicht, das bis heute – von geringfügigen säkularen (irdischen) Schwankungen abgesehen – recht stabil geblieben ist. Unser naturwissenschaftlicher Kenntnisstand versetzt uns in die Lage, die Entwicklung der Erdatmosphäre während der langen Zeiträume der Erdgeschichte chronologisch nachzuvollziehen. Daraus ergibt sich in etwa folgendes Bild:

Als vor 4,6 Milliarden Jahren die Erde durch die Zusammenballung kosmischer Materie entstand (Das Universum entstand vor etwa 13 Milliarden Jahren.), mußte die Oberflächentemperatur der Erde weit über 1000 Grad Celsius betragen haben, aufgrund radioaktiver Zerfallsprozesse, Meteoriteneinschläge und der adiabatischen Kontraktionswärme glutflüssig gewesen sein. Die hohe Temperatur bewirkte, daß sich die damals bereits vorhandene sogenannte Uratmosphäre („Primordialatmosphäre“) weitestgehend in den Weltraum verflüchtigte und dabei der Anteil an Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenoxiden und Edelgasen um mindestens den Faktor 1000 abnahm. Es gingen überwiegend Wasserstoff, Helium, Argon, Wasser, Ammoniak, Methan, und Kohlendioxid verloren. Spekralanalysen der erdferneren Planeten Jupiter und Saturn legen folgende Zusammensetzung der Atmosphären nahe: Neben Wasserstoff und Helium bilden Methan und Ammoniak die Hauptbestandteile. Auf der Erde verflüchtigten sich jedoch Wasserstoff und Helium, so daß Methan und Ammoniak in der Uratmosphäre verblieben sein dürften.

Vor etwa 4,2 Milliarden Jahren hatte sich die Erde soweit abgekühlt, daß sich flüssiges Wasser auf ihr halten konnte, das beständig aus dem Erdinnern ausgaste. Wie man heute weiß, waren die Gase dieser nachfolgenden ersten Atmosphäre allesamt vulkanischen Ursprungs. Nach der Abkühlung der Erdoberfläche setzte zudem eine Fragmentierung ein, die zu dem typischen Aufbau des Erdinnern führte. Zeitgleich bildeten sich das Weltmeer und die Atmosphäre aus.

Diese sogenannte erste Atmosphäre ging aus einem gewaltigen Hochofenprozeß hervor, der zu einer Reduktion von Eisen- und Nickeloxiden führte. Die reduzierten Metalle sanken in die Tiefe ab und bildeten den Erdkern. Dabei erhöhte sich der oxidative Charakter der Atmosphäre; Methan und Ammoniak wurden oxidiert. Daher ist nach den neuesten Erkenntnissen anzunehmen, daß die erste Atmosphäre nicht, wie zunächst angenommen, aus Methan und Ammoniak, sondern – nebst Spuren von Methan und Ammoniak – im wesentlichen aus Wasser, Kohlendioxid, Stickstoff und Kohlenmonoxid bestand. Heute geht man von dem Gedanken aus, daß die erste Atmosphäre etwa dieselbe Zusammensetzung gehabt hatte, wie die heute noch von Vulkanen ausgestoßenen Gase, so daß ungefähr folgende Zusammensetzung als wahrscheinlich gilt:

80% Wasser und Stickstoff, 10% Kohlendioxid, 7 % Schwefelwasserstoff, 0,5% Kohlenmonoxid, 0,5% Wasserstoff, Spuren an Methan und Ammoniak.

Durch die Kondensation des Wassers setzte ein etwa 40.000 Jahre andauernder Regen ein, der zu einer relativen Anreicherung der übrigen Gase führte. Die Atmosphäre war schwach reduzierend und bestand jetzt hauptsächlich aus Kohlenoxiden, Stickstoff und Wasserstoff. Bemerkenswert ist auch, daß man Vulkane und Geysire kennt, deren Exhalationsprodukte relativ reich an Methan und Ammoniak sind, so daß man annehmen muß, daß reduzierende Gase in Nischenbereichen der Urerde stellenweise höhere Konzentrationen erreicht haben dürften.

Durch den Einfluß der Sonne, die immer stärker zu strahlen begann, wurden die reduzierenden Gase der ersten Atmosphäre aber auf den sonnennahen Planeten (Venus und der Erde) in zunehmendem Maße wieder chemisch gespalten. Die verbliebenen Elemente verbanden sich, chemischen Regeln folgend, zu Kohlendioxid und Stickstoff. Das Kohlendioxid löste sich teils im Meer unter Bildung gewaltiger Carbonatsedimente und wurde teils infolge veränderter vulkanischer Aktivitäten durch ausgasenden Stickstoff und Wasserdampf verdrängt. Es bildete sich daher eine Lufthülle, die im wesentlichen aus Stickstoff mit Beimengungen von Wasser, Kohlendioxid und Argon bestand. Vor etwa 3,4 Milliarden Jahren hatte sich diese sogenannte zweite Atmosphäre vollständig ausgebildet, die nun weder reduzierend, noch oxidierend war. Durch den Löseprozeß des Kohlendioxids im Meer verringerte sich überdies auch der Treibhauseffekt, so daß sich die noch immer recht warme Erdatmosphäre weiter abkühlen konnte (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Im Laufe der Jahrmillionen wurde das Kohlendioxid aus der Atmosphäre herausgefiltert und im Meer gelöst. Dort entstanden im Laufe der Zeit gewaltige Kalk-Sedimente, die sich, durch tektonische Kräfte im Erdinnern zu Gebirgen auffalteten. Unsere heutige Atmosphäre unterscheidet sich daher von der Uratmosphäre und der sog. „ersten Atmosphäre“ fundamental.

Durch die Entstehung des Lebens wandelte sich die Atmosphäre schließlich ein drittes Mal. Aufgrund der Entwicklung der ersten primitiven Autotrophen2 (wie Cyanobakterien bzw. blaugrüne Algen) vor etwa 3,5 Milliarden Jahren, wurde nach und nach das Kohlendioxid bis auf einen kleinen Rest beseitigt, denn sie „veratmeten“ das Kohlendioxid unter Bildung von Sauerstoff. Dieser Sauerstoff reicherte sich zunächst im Meerwasser an. Vor etwa 2,5 Milliarden Jahren entstanden somit riesige Eisenoxidablagerungen auf dem Meeresboden. Vor etwa 2 Milliarden Jahren war fast das gesamte Eisen im Meer als Oxid ausgefällt und der Sauerstoff begann in die Atmosphäre auszugasen. Im Laufe der Evolution paßten sich die Lebewesen nach und nach an die immer mehr oxidierend wirkende Atmosphäre (welches jetzt das „Stoffwechselgift“ Sauerstoff enthielt) an, und aerobe Einzeller begannen gar, den Sauerstoff zur effizienten „Nahrungsveratmung“ zu nutzen.

2Unter Autotrophie (altgr. autotroph – wörtlich: „sich selbst ernährend“ von autos – „selbst“, trophe – „Ernährung“) wird in der Biologie die Fähigkeit von Lebewesen verstanden, ihre Baustoffe (und organischen Reservestoffe) ausschließlich aus anorganischen (aus der unbelebten Natur) Stoffen aufzubauen. Dies trifft vor allem auf Photosynthese betreibende Primärproduzenten (insbesondere Pflanzen) zu.

Mit zunehmender Konzentration des Sauerstoffs in der Atmosphäre wurde dieser vermehrt durch die nach wie vor hohe UV-Einstrahlung der Sonne in atomaren Sauerstoff gespalten. Dieser „aktive“ Sauerstoff verband sich mit molekularem, „normalem“ Luftsauerstoff zu dreiatomigem Ozon. In rund 15-30 km Höhe bildete sich die stratosphärische Ozonschicht aus, welche für die Evolution des Lebens von entscheidender Bedeutung war. Das stratosphärische Ozon filtert heute rund 70% der UV-Strahlung heraus und ermöglichte vor rund 350 Millionen Jahren die Entstehung der ersten Landlebewesen.

Vor rund 400 Millionen Jahren hatte sich die Ozonschicht vollständig ausgebildet, so daß das Leben unter dem Schutz dieses UV-Filters eine explosionsartige Entwicklung erfuhr, die schließlich auch zur Entstehung des Menschen führte. Seit 350 Millionen Jahren ändert sich praktisch nur noch die Zusammensetzung der Spurengase. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß kurz nach der Entstehung der Erde ganz andere Verhältnisse auf der Erde existierten als heute. Doch wie war es möglich, daß die Entstehung des Lebens in dieser scheinbar so lebensfeindlichen ersten Atmosphäre überhaupt entstehen konnte?

3. Die Entstehung organischer Kleinmoleküle, Theorie der „Ursuppe“ Top

Bereits Charles Darwin stellte sich vor über 100 Jahren die Frage, wie aus anorganischen Kleinmolekülen Leben hatte entstehen können. Er dehnte den Evolutionsgedanken auch auf die unbelebte Natur aus; später wurde von der „kosmischen und chemischen Evolution“ gesprochen. Fast alle Naturwissenschaftler griffen die Theorie auf, nach welcher auf chemischer Ebene aus den Spurengasen der ersten Atmosphäre, wie Methan, Ammoniak und Kohlenmonoxid, kompliziertere Substanzen hervorgehen sollten, aus denen sich immer komplexere Systeme bildeten, die schließlich zur Bildung der ersten Einzeller führten.

In den 20er Jahren formulierten der russische Biochemiker Oparin und der Brite Haldane diese allgemeine Vermutung in ihrer bekannten „Theorie der Ursuppe“. Danach sollten biotisch relevante, organische Verbindungen durch chemische Prozesse in der Atmosphäre entstehen, sich in den Weltmeeren anreichern und eine Art „Ursuppe“ bilden, der im Laufe der Zeit komplexe Biosysteme entstiegen. Ein großes Problem war jedoch, daß diese Hypothese lange Zeit empirisch nicht zu stützen war. Zahlreiche Kritiker zogen gegen den Gedanken zufelde und bemerkten, daß die Entstehung von Biomolekülen unter physico-chemischen und präbiotischen Bedingungen ganz und gar unwahrscheinlich war. Vor allem waren es die Kreationisten, welche die offene Frage wieder einmal durch ihre „Lückenbüßer-Theologie“ ausfüllen wollten.

Doch im Jahre 1953 hat der Chemiker Stanley Miller in seinem berühmt gewordenen Experiment einen historisch entscheidenden Schritt zur Klärung der Frage getan, der das ganze Koordinatensystem verschoben und dazu geführt hat, daß die „Lückenbüßer-Theologie“ – wie so oft in der Wissenschaftsgeschichte – wieder einmal einen Schritt zurückweichen mußte. Miller konnte nämlich zeigen, daß die Entstehung von Biomolekülen (ja sogar eines ganzen Repertoirs komplizierter Verbindungen) unter physico-chemischen und gewissen präbiotischen Bedingungen eben doch möglich ist.

Insofern ist es nicht sehr effektvoll, wenn heute wieder geglaubt wird, man bräuchte dieselbe Argumentationsstrategie einfach nur auf die nächsthöhere Ebene auszulagern, dazu weitere offene Fragen und Kontroversen zur Diskussion stellen und meinen, damit die Bedeutung des Miller-Experiments erschüttert zu haben. Völlig ungeachtet des Umstandes, daß Miller noch zahlreiche Fragen unbeantwortet ließ (die auch bis heute offen geblieben sind), ist doch klar, daß er ein beweiskräftiges Mosaiksteinchen zum Gesamtbild beitrug, das Bestand hat. Somit kann die Strategie, das Zurückweichen des „god of gaps“ (Lückenbüßergott) einfach durch das Stellen neuer Fragen zu überspielen, wissenschaftsmethodisch nicht überzeugen.

Miller simulierte dazu im Mikromaßstab die hypothetischen atmosphärischen Bedingungen, die auf der Urerde vor rund 4 Milliarden Jahren geherrscht haben könnten: In einem Kölbchen brachte er Wasser zum sieden. Der Wasserdampf gelangte über ein Glasrohr in einen Rundkolben seiner Apparatur, der zuvor mit einem Gemisch aus Methan, Ammoniak und Wasserstoff befüllt worden war (siehe Abbildung 3). Über zwei Wolframelektroden wurde eine hochenergetische Funkenentladung erzeugt, die in der „Reaktionszone“ eine Temperatur von bis zu 600 Grad Celsius erzeugte. Die Funkenstrecke simulierte die ungeheuren elektrischen Entladungen, die in der Frühzeit der Erde geherrscht haben mußten, als die noch heiße Atmosphäre mit Wasserdampf gesättigt war und gewaltige Unwetter herrschten.

Überdies konnte die harte UV-Strahlung der noch jungen Sonne die Erde ungehindert erreichen, da eine schützende Ozonschicht aufgrund fehlenden Sauerstoffs noch sehr unvollkommen ausgebildet war; diese Strahlung ermöglichte ebenfalls komplexe Reaktionen. Die thermodynamisch sehr instabilen Verbindungen Methan und Ammoniak reagierten unter diesen Bedingungen mit Wasserdampf und Wasserstoff der Atmosphäre und brachten, wie Miller überzeugend zeigen konnte, eine Fülle organischer, biologisch wichtiger Verbindungen hervor.

Abbildung3: Mit einfachsten Mitteln zeigte Stanley Miller, wie sich aus den Komponenten der ersten Atmosphäre die Bausteine des Lebens auf der frühen Erde bilden konnten. Dazu füllte er in einen gläsernen Rundkolben Methan, Ammoniak und Wasserstoff ein und setzte das Gasgemisch elektrischen Funkenentladungen aus. Wasserdampf gelangte über ein Rohr ebenfalls in die Apparatur. Nach einigen Tagen ließen sich praktisch alle biotisch bedeutsamen organischen Verbindungen in der Vorlage nachweisen.

Abbildung3: Mit einfachsten Mitteln zeigte Stanley Miller, wie sich aus den Komponenten der ersten Atmosphäre die Bausteine des Lebens auf der frühen Erde bilden konnten. Dazu füllte er in einen gläsernen Rundkolben Methan, Ammoniak und Wasserstoff ein und setzte das Gasgemisch elektrischen Funkenentladungen aus. Wasserdampf gelangte über ein Rohr ebenfalls in die Apparatur. Nach einigen Tagen ließen sich praktisch alle biotisch bedeutsamen organischen Verbindungen in der Vorlage nachweisen.

Im Laufe mehrerer Tage sammelten sich in der Vorlage (Abbildung 3, rechts unten), nebst eines teerartigen Kondensats, bedeutsame Mengen organischer Moleküle. Recht zahlreich waren die Bemühungen derer, die Miller’s Versuch in der ganzen Welt – und unter vielfach abgewandelten Reaktionsbedingungen – wiederholten. Manche Experimentatoren bedienten sich anstelle des Methans Kohlenmonoxids, andere setzten Kohlendioxid und elementaren Stickstoff, wieder andere Blausäure und Formaldehyd (die intermediären Folgeprodukte der photochemischen Umsetzung von Methan und Ammoniak) oder Dicyan und Kohlendioxid ein. Wieder andere legten die heute angenommene Zusammensetzung der ersten Atmosphäre ihren Experimenten zugrunde, experimentierten also mit Kohlendioxid, Wasser und Kohlenmonoxid neben Spuren von Wasserstoff.

Interessanterweise meldeten fast alle Experimentatoren Erfolge, kaum einer zog eine Niete. In zahlreichen Fällen ließen sich Intermediate (wie z. B. Cyanide, Aldehyde, Carbamate, Carbodiimide und Amine) nachweisen, wobei im Laufe mehrerer Tage in den Apparaturen zahlreiche Aminosäuren, niedere Carbon- und Fettsäuren als Folgeprodukte entstanden. Im Laufe der Zeit füllte die Zahl nachgewiesener Biomoleküle schließlich ganze Bücher. Bis heute sind praktisch alle relevanten Aminosäuren, Lipide, Purine (Nucleotidbasen) und Zucker in den Ursuppenexperimenten der „2. Generation“ erzeugt worden, ja selbst die Bildung solch komplexer – unter gleichsam unspezifischen Bedingungen erzeugter – Verbindungen wie Porphyrine und Isoprene wurde vermeldet. Hoimar v. Ditfurth schrieb dazu:

„Es schien vollkommen gleich zu sein, auf welche Ausgangsstoffe man zurückgriff. Hauptsache war, daß das Gemisch Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff enthielt, jene Atome, die den Hauptteil aller lebenden Materie bilden (…) Mit welchen Mitteln auch immer man die Bedingungen der Ur-Erde zu kopieren versuchte, in praktisch jedem Fall entstanden die komplizierten Moleküle, deren ‚abiotische Genese‘ deren Entstehung ohne die Anwesenheit von Lebewesen nicht nur so vielen vorangegangenen Forschergenerationen, sondern auch den Männern, die diese Versuche jetzt durchführten, bis dahin so geheimnisvoll erschienen war.“

4. Das Problem der UV-Strahlung und der Urey-Effekt Top

Zu Beginn der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, als sich die Hypothese der natürlichen Lebensentstehung noch weit im Spekulativen befand, begründete der Chemiker Harold C. Urey die wissenschaftliche Basis für Millers fundamentales Experiment. Urey, seinerzeit ein ausgewiesener Experte im Bereich der Atmosphärenchemie, wies darauf hin, daß die Lufthülle der Urerde eine andere Zusammensetzung gehabt haben mußte, als die heutige. Methan, Ammoniak und Wasser sollten neben wenig Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Wasserstoff die Erdatmosphäre gebildet haben, während Sauerstoff praktisch nicht vorkommen sollte. Heute glauben wir, daß seine Annahmen nicht ganz korrekt waren; die Konzentration an reduzierenden Gasen, wie Methan, Ammoniak, Kohlenmonoxid und Wasserstoff dürfte ungleich niedriger (die Atmosphäre aber dennoch schwach reduzierend) gewesen sein.

Wie bereits ausgeführt, war die Urerde aufgrund ihrer Nähe zur Sonne jedoch einer harten UV-Strahlung ausgesetzt, die das Methan und Ammoniak im Laufe der Zeit wieder photolytisch zerlegte. Es entstanden Kohlendioxid, chemisch inerter Stickstoff und Wasser; allesamt Gase, die die zweite Atmosphäre ausprägten. Diese Verbindungen wären in viel geringerem Maße zur Bildung biogener Kleinmoleküle in der Lage gewesen, die zur Entstehung von Leben hätten führen können.

Abbildung 4: Planetarer Ringnebel M 57 im Sternbild Leier (Entfernung ca. 4100 Lichtjahre), einer der schönsten planetarischen Ringnebel. Der Nebel schließt wie eine Hülle einen heißen Zwergstern ein. Vor langer Zeit kollabierte der Stern und stieß den größten Teil seiner Masse explosionsartig in den Raum hinaus. Seitdem erinnert ein Kranz aus Gas und Staub an seine einstige Existenz. Solch interstellare Materie stellt vermutlich die Wiege des Lebens dar, denn aus solcher Materie ist das Planetensystem entstanden. Man hat bereits organische Verbindungen in interstellarem Gas nachgewiesen.

Abbildung 4: Planetarer Ringnebel M 57 im Sternbild Leier (Entfernung ca. 4100 Lichtjahre), einer der schönsten planetarischen Ringnebel. Der Nebel schließt wie eine Hülle einen heißen Zwergstern ein. Vor langer Zeit kollabierte der Stern und stieß den größten Teil seiner Masse explosionsartig in den Raum hinaus. Seitdem erinnert ein Kranz aus Gas und Staub an seine einstige Existenz. Solch interstellare Materie stellt vermutlich die Wiege des Lebens dar, denn aus solcher Materie ist das Planetensystem entstanden. Man hat bereits organische Verbindungen in interstellarem Gas nachgewiesen.

Deshalb standen viele Wissenschaftler, darunter auch der britische Astronom Fred Hoyle, Millers Ursuppentheorie außerordentlich skeptisch gegenüber. Hoyle vertrat den Standpunkt, die Entstehung des Lebens aus einer Ursuppe wäre höchst unwahrscheinlich gewesen, zumal die lebensfeindliche Strahlung der Sonne auch die empfindlichen organischen Reaktionsprodukte wieder aufgespalten hätte. Er selbst vermutete den Ort der Lebensentstehung im Weltall. Mittlerweile konnte man spektroskopisch Aminosäuren und Zucker im interstellaren Gas nachweisen (siehe Abbildung 4). Dieselben Verbindungsklassen fand man auch in den Eisen-Nickelkernen von Meteoriten.

Doch es ist einleuchtend, daß die Theorie der extraterrestrischen (außerhalb der Erde) Entstehung von Leben nur zu einer Verlagerung des Problems führt. Außerdem ist die Konzentration organischer Verbindungen in Meteoriten wohl zu gering, als daß sie zu einer stürmischen Entstehung des Lebens auf der Erde hätten führen können. Die Theorie der extraterrestrischen Abiogenese (die Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie) konnte sich daher in Wissenschaftskreisen nicht allgemein durchsetzen, wird aber heute wieder vermehrt diskutiert (siehe Spektrum der Wissenschaft, Mai-Ausgabe 2000). Die Einwände gegen die Entstehung des Lebens auf der Urerde mußten aber nichtsdestoweniger sehr ernst genommen werden. Urey nahm die Herausforderung an und wandte sich nochmals der Zusammensetzung der Atmosphäre zu. Daß sie zunächst hauptsächlich aus Methan und Ammoniak, eventuell Stickstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid bestand, erschien damals noch plausibel; doch daneben mußte sie auch Wasserdampf enthalten haben. Urey hatte nun angenommen, daß die UV-Strahlung zu einer photolytischen Spaltung des Wasserdampfes geführt haben mußte. (Unter einer Photolyse versteht man ganz allgemein die Spaltung eines Moleküls ausgelöst durch die Bestrahlung mit Licht.) Der dabei entstandene Wasserstoff verflüchtigte sich aufgrund seiner geringen Dichte ins Weltall, der Sauerstoff blieb zurück und bildete bereits eine schwache Ozonschicht aus.

Zwei Wissenschaftler der Universität Texas, Berkner und Marshall, begannen diesen Effekt mithilfe von Computern zu simulieren und fanden heraus, daß sich aufgrund dieses Effekts eine Gleichgewichtskonzentration etwa 0,1% des heutigen Gehalts an Sauerstoff in der Atmosphäre befunden haben mußte. Die aus der Spurenkonzentration des Sauerstoffs resultierende Ozonschicht absorbierte UV-Strahlung im Wellenlängenbereich zwischen 260 und 280 Nanometer besonders wirkungsvoll. Ausgerechnet in diesem Bereich sind aber Aminosäuren, Bausteine des Lebens, besonders empfindlich gegen UV-Strahlung und werden leicht zersetzt. Man muß sich klarmachen, was das bedeutet: Die teilweise Absorption dieser Strahlung ermöglicht ausgerechnet die Existenz von chemischen Verbindungen wie Aminosäuren und anderen Urstoffen, die zur Bildung von Leben von äußerster Relevanz gewesen waren! Dem Entdecker zu ehren wurde dieses Phänomen künftig als Urey-Effekt benannt. Doch war die Konzentration an biogenen Vorläuferprodukten wirklich hoch genug, um eine Zeugung des Lebens zu bewirken, und wie konnte dies konkret geschehen?

5. Die klassische Theorie in der Krise: Wächtershäuser und die Theorie des Biofilms Top

Trotz der großen Experimente, die Mitte des letzten Jahrhunderts die Ursuppentheorie so glänzend zu bestätigen schienen, betrachtet man heute die Erkenntnisse wieder etwas skeptischer. Miller und Urey konnten zwar belegen, daß sich praktisch alle relevanten Biomoleküle abiotisch, auf der Grundlage physico-chemischer Gesetze bilden können, doch erwiesen sich die Mengen relevanter Biomoleküle als relativ bescheiden. Zu Urey’s Zeiten glaubten die Verfechter der Ursuppentheorie noch an eine Beschaffenheit des Urozeans, der sich als wahre „Kraftbrühe des Lebens“ („chicken broth“) mit einem Anteil organischer Verbindungen von bis zu 10% darbot. Heute gelangt man im Rahmen fortschreitender Simulationsversuche immer mehr zu der Einsicht, daß die Konzentration (nicht zuletzt infolge der hohen UV-Strahlung) wohl so gering ausgefallen war, daß komplexe Biostrukturen durch zufällige chemische Umsetzungen im freien Wasser nicht entstehen konnten!

Es gibt noch eine Reihe weiterer Argumente gegen die Ursuppentheorie, wie etwa die Tatsache, daß sich längerkettige Biomoleküle (Polykondensationsprodukte wie z. B. Oligopeptide (Aminosäuren) oder Proteine (Eiweiße), Oligonucleotide (Nucleinsäuren) usw.) im Urozean nicht bilden können. Durch großer Mengen Wasser wird die Entstehung langer Aminosäure- und Nucleotidketten verhindert; bereits kleine Ketten spalten wieder auf. Außerdem ist Energie nötig, um Aminosäuren A, B, C etc. zu einem linearen Kettenmolekül A-B-C… zu verbinden – woher kam diese? Ein weiteres Problem besteht in der geringen Stabilität wässriger Zucker- und Aminosäurelösungen; die Produkte zerfallen in der Regel nach kurzer Zeit. Und woher stammen die Katalysatoren, die aus dem heterogenen Reaktionsgemisch in guter Ausbeute ein überschaubares Produktspektrum entstehen und zu kooperativen Systemen weiterentwickeln lassen konnten?

Diese Probleme suchte ein Wissenschaftler der Weizmann-Universität in Israel in den siebziger Jahren zu umgehen. So wies er darauf hin, daß gewisse Tone, die sogenannten Montmorillionite dazu prädestiniert sind, organische Substanzen in ihren Poren zu binden. Glimmer und Montmorillionite sind sogenannte Schichtsilikate, die abwechselnd aus negativ geladenen Silikatschichten und positiv geladenen Kationen aufgebaut sind. Zwischen diese Schichten können sich Wasser und organische Verbindungen, wie Aminosäuren, einlagern, die das Wasser aus diesen Schichten wieder verdrängen. Im Labor kann man nachweisen, daß Aminosäureadenosylate geeignet sind, um Polypeptide und Proteine aufzubauen. In Gegenwart von Montmorillionit lassen sich aus wässriger Lösung Polypeptide mit bis zu 60 Aminosäuren und mehr in praktisch 100-protzentiger Ausbeute synthetisieren.

Heute wird jedoch eine alternative, mit der Ursuppentheorie in Konkurrenz stehende (allerdings weitaus erklärungsmächtigere) Theorie vertreten, die der Chemiker und Münchner Patentanwalt Günter Wächtershäuser entwickelt hat. Seine Theorie des Oberflächenmetabolismus oder „Biofilms“ geht davon aus, daß sich polymere Verbindungen, einfache Reaktionssysteme und primitive Einzeller, nicht retrograd (zeitlich) aus einer Ursuppe bildeten, sondern daß sie auf der Oberfläche katalytisch aktiver, im Meer vorkommender Mineralien entstanden.

Ein wichtiger Faktor ist hierbei die sogenannte Reaktionsentropie: Nimmt die Reaktionsentropie stark zu (was in Lösung immer der Fall ist), so wird das Reaktionsgleichgewicht auf die Seite der Spaltungsprodukte verschoben. Nimmt sie dagegen nicht oder nur geringfügig zu, wie dies bei Oberflächenreaktionen der Fall ist, so wird das System zur Synthese getrieben. Deshalb ist in einer gebundenen Molekülschicht die Bildung von Polymeren auch bei wenig stark aktivierenden funktionellen Gruppen bevorzugt. Außerdem ist die Stabilität oberflächengebundener Substanzen weitaus größer als in freier Lösung, und eine Reihe von Mineralien haben katalytische Wirkung, das heißt sie können selektiv ganz bestimmte Reaktionen ermöglichen oder beschleunigen.

Wächtershäuser nimmt nun an, daß aus einfachen, oberflächengebundenen Zuckern (Glycerinaldehydphosphat und Dihydroxyacetonphosphat) zunächst lange Polymere entstanden (sogenannte „polyhalbacetalische“ Strukturen), die Phosphotribose, die als Vorläufer von Nucleinsäuren und bestimmten Co-Enzymen eine Rolle spielen könnte. Aus solchen Vorläufersubstanzen sollen sich stufenweise längerkettige Isoprenoide und Hüllmembrane, desweiteren einfache Stoffwechselprozesse (Metabolismen) und schließlich die genetische Maschinerie gebildet haben. Wächtershäusers Theorie bietet eine elaborierte und vor allem chemisch gut ausformulierte Alternative zur klassischen Theorie, die Bildung der postulierten Substanzen und Metabolismen ist jedoch erst in Ansätzen experimentell untersucht worden. Außerdem setzt die Theorie sehr hohe Temperaturen, ein recht mineralreiches Umfeld und eine Quelle anorganischer Verbindungen voraus. Kann in solch einem Milieu überhaupt Leben gedeihen, und wenn ja, wo findet man diese Bedingungen realisiert?

6. Keime des Lebens in der Tiefsee Top

Die Biologen machten eine interessante Entdeckung, welche die Frage beantworten und Wächtershäusers Theorie stützen könnte: In heißen Schwefelquellen, sogenannten Geysiren im Yellowstone-Nationalpark herrschen, so glaubte man lange Zeit, absolut lebensfeindliche Bedingungen. Das Wasser ist fast kochend, die Temperatur beträgt rund 90 Grad Celsius. Zudem ist es mit Schwefelwasserstoff versetzt, einem für die meisten Lebewesen starken Gift. Überdies ist dort das Wasser so sauer, daß es Löcher in Textilien ätzen würde. Doch selbst unter diesen Bedingungen fanden Wissenschaftler primitive anaerob lebende Mikroorganismen, die nur unter Ausschluß von Sauerstoff existieren können. Diese skurrilen Bakterien vom Stamm der Thermoacidophilen mit dem Namen Sulfolobus gewinnen Energie aus der Oxidation des Schwefelwasserstoffs.

Abbildung 5: Zeichnung von Bakterien. Sie ähneln denjenigen, die zum Stamm der Thermoacidophilen gerechnet werden. Diese zählen zu den Archaebakterien, die schon auf der Erde existierten, als noch keine anderen Lebensformen entstanden waren. Sie gelten mitunter als die ersten, heute noch existenten Lebewesen auf der Erde.

![]() Die Thermoacidophilen-Bakterien gleichen Fossilien in uralten Gesteinsablagerungen und werden heute als archaische (urzeitliche) Vertreter des ersten Lebens angesehen. Dieser Sache gingen Wissenschaftler auf den Grund und fanden Bakterien vom selben Stamm in der Tiefsee, in der ähnliche Bedingungen herrschen wie in den heißen Quellen des Nationalparks (siehe Abbildung 5). Die Bakterien sind in der Nähe von Bruchzonen zweier auseinanderdriftender ozeanischer Platten zu finden, wo aufgrund der Gegenwart glutflüssigen Magmas, das sich dicht unter dem Meeresboden befindet, heißes Wasser austritt. Diese heißen Quellen der Tiefsee bezeichnet man als black smokers, „Schwarze Raucher„, weil sie Schwefelwasserstoff emittieren und „Wolken“ aus schwerlöslichen schwarzen Metallsulfiden entstehen. Das austretende Wasser ist dort 350 Grad Celsius heiß, der Druck beträgt teilweise mehr als das 300-fache des Atmosphärendrucks. Und doch können diese archaischen Bakterien nur in dieser höllischen Umgebung gedeihen. Diese Funde legen den Schluß nahe, daß die ersten Lebensformen unter Ausschluß von Sauerstoff in der Nähe der Tiefsee entstanden sein müssen und später durch aerob (sauerstoffbenötigende) lebende Bakterien verdrängt wurden. Nur im sauerstofffreien Milieu der Tiefsee konnten Populationen überleben.

Die Thermoacidophilen-Bakterien gleichen Fossilien in uralten Gesteinsablagerungen und werden heute als archaische (urzeitliche) Vertreter des ersten Lebens angesehen. Dieser Sache gingen Wissenschaftler auf den Grund und fanden Bakterien vom selben Stamm in der Tiefsee, in der ähnliche Bedingungen herrschen wie in den heißen Quellen des Nationalparks (siehe Abbildung 5). Die Bakterien sind in der Nähe von Bruchzonen zweier auseinanderdriftender ozeanischer Platten zu finden, wo aufgrund der Gegenwart glutflüssigen Magmas, das sich dicht unter dem Meeresboden befindet, heißes Wasser austritt. Diese heißen Quellen der Tiefsee bezeichnet man als black smokers, „Schwarze Raucher„, weil sie Schwefelwasserstoff emittieren und „Wolken“ aus schwerlöslichen schwarzen Metallsulfiden entstehen. Das austretende Wasser ist dort 350 Grad Celsius heiß, der Druck beträgt teilweise mehr als das 300-fache des Atmosphärendrucks. Und doch können diese archaischen Bakterien nur in dieser höllischen Umgebung gedeihen. Diese Funde legen den Schluß nahe, daß die ersten Lebensformen unter Ausschluß von Sauerstoff in der Nähe der Tiefsee entstanden sein müssen und später durch aerob (sauerstoffbenötigende) lebende Bakterien verdrängt wurden. Nur im sauerstofffreien Milieu der Tiefsee konnten Populationen überleben.

![]() In Anlehnung an die gut zu Wächtershäusers Theorie passenden Befunde halten heute viele Forscher die Tiefsee für die wahre Brutstätte des Lebens: Auch wenn die Organisation von einfachen Molekülen zu großen Biomolekülen und komplexeren Strukturen im freien Wasser sehr unwahrscheinlich war, könnten die Bedingungen in der Tiefsee diesen Prozeß begünstigt haben. Dort herrschten die notwendigen Temperaturen und Drücke, und auch die Minerale (Metallsulfide) waren in der Tiefsee vorhanden. Metallsulfide ermöglichen eine Reihe chemischer Umsetzungen; sie besitzen katalytische Eigenschaften (Ein Katalysator beeinflußt die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Eigenschaften.). Weitere Belege für die Annahme, daß das Leben in der Tiefsee entstanden sein könnte, lieferten die Experimente des japanischen Wissenschaftlers Yanagawa aus Tokio, der mit den Komponenten der Ursuppe zu experimentieren begann. Er stellte eine Lösung aus Aminosäuren her und setzte sie denselben Bedingungen aus, wie sie in der Tiefsee herrschen. Das Gemisch wurde im Autoklaven (ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter) eingeschlossen und 6 Stunden lang einer Temperatur von 260 Grad Celsius sowie einem Druck von 130 bar ausgesetzt. Das Ergebnis betrachtete Yanagawa unter dem Mikroskop, wobei sich folgendes zeigte:

In Anlehnung an die gut zu Wächtershäusers Theorie passenden Befunde halten heute viele Forscher die Tiefsee für die wahre Brutstätte des Lebens: Auch wenn die Organisation von einfachen Molekülen zu großen Biomolekülen und komplexeren Strukturen im freien Wasser sehr unwahrscheinlich war, könnten die Bedingungen in der Tiefsee diesen Prozeß begünstigt haben. Dort herrschten die notwendigen Temperaturen und Drücke, und auch die Minerale (Metallsulfide) waren in der Tiefsee vorhanden. Metallsulfide ermöglichen eine Reihe chemischer Umsetzungen; sie besitzen katalytische Eigenschaften (Ein Katalysator beeinflußt die Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Eigenschaften.). Weitere Belege für die Annahme, daß das Leben in der Tiefsee entstanden sein könnte, lieferten die Experimente des japanischen Wissenschaftlers Yanagawa aus Tokio, der mit den Komponenten der Ursuppe zu experimentieren begann. Er stellte eine Lösung aus Aminosäuren her und setzte sie denselben Bedingungen aus, wie sie in der Tiefsee herrschen. Das Gemisch wurde im Autoklaven (ein gasdicht verschließbarer Druckbehälter) eingeschlossen und 6 Stunden lang einer Temperatur von 260 Grad Celsius sowie einem Druck von 130 bar ausgesetzt. Das Ergebnis betrachtete Yanagawa unter dem Mikroskop, wobei sich folgendes zeigte:

Abbildung 6: Kleine Mikrosphären unter dem Mikroskop. Die Ähnlichkeit mit primitiven einzelligen Lebewesen (etwa Hefezellen) ist verblüffend. Mittlerweile fand man 3,8 Milliarden Jahre alte Fossilien, die den Mikrosphären sehr ähnlich sehen. Mikrosphären sind in der Lage zu wachsen und kleinere Auswüchse zu bilden, die sich dann von der Muttersphäre ablösen (Knospung).

Zu beobachten waren in allen Versuchen dieser Art stets kleine kugelige Proteinoid-Strukturen von etwa zwei Tausendstel Millimeter Durchmesser, welche zellartige Membrane aufwiesen (siehe Abbildung 6). Diese Kügelchen nennt man Mikrosphären. Die Protein-Membranen sind in der Lage, selektiv gewisse Stoffe, wie den Energieträger ATP (ATP = Adenosintriphosphat, ein Nukleotid; ein energiereiches Molekül und universeller Energieträger in lebenden Organismen.), Glucose (Zucker) und andere Substanzen aus der Umgebung aufzunehmen und bestimmte Stoffe wieder auszuscheiden. Diese Mikrosphären sind sogar in der Lage zu wachsen und sich durch Knospung zu „vermehren“. Hinzu kommt die erstaunliche Ähnlichkeit mit 3,8 Milliarden Jahre alten Fossilien in zu Stein gewordenen Meeressedimenten, die man in Grönland fand. Sie existierten zu einer Zeit, als die Erde noch jung war und die Evolution ihre großen Experimente erst begann.

7. Von der Theorie des Biofilms zu Karl Stetters „Pyritorganismen“ Top

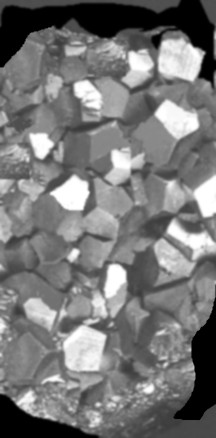

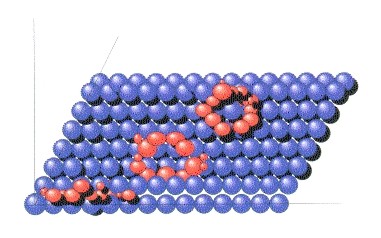

Der Biochemiker Prof. Dr. Karl Stetter von der Universität Regensburg ist in Anlehnung an Wächtershäuser der Überzeugung, daß das Leben auf der Oberfläche von Pyrit seinen Anfang genommen hat. Das Eisendisulfid „Pyrit“ weist Halbleitereigenschaften auf, worauf sein golden-metallischer Glanz beruht (siehe Abbildung 7). Auf der Oberfläche derartiger Metallsulfide befinden sich Ionen, also freie Ladungsträger, die auf molekularer Ebene nicht durch Gegenladungen kompensiert werden (siehe Abbildung 8). Auf diese Weise können organische Substanzen gebunden werden, die aufgrund der katalytischen Eigenschaften des Pyrits in diversen chemischen Umsetzungen zu komplexen Makromolekülen, Metabolisen und primitiven Protobionten geführt haben könnten.

Abbildung 7: Pyrit (im Volksmund auch Eisenkies, Katzen- oder Narrengold genannt) besticht durch seinen goldenen Glanz und seine großflächigen Kristalle. In feinster Verteilung bildet es jedoch ein schwarzes Pulver. So entsteht es in der Tiefsee in der Nähe von heißen Quellen in nicht unbedeutenden Mengen.

Dabei hätte Pyrit als „Biokatalysator“ und Energiequelle zugleich diesen können: Eisenmonosulfid wird mit Schwefelwasserstoff zu Pyrit und elementarem Wasserstoff umgesetzt. Der Wasserstoff könnte primitiven Bakterien als Energielieferant zur Verfügung gestanden haben. Stetter glaubt, daß die ersten „Mikroben“ zunächst auf Pyrit als „lebensspendendes Agens“ angewiesen waren und sich erst im Laufe der Zeit, nachdem der Genapparat entwickelt war, von ihm ablösten.

Abbildung 8: Räumliches Gitter von Pyrit. Die roten Kugeln repräsentieren die zweifach negativ geladenen Disulfidanionen, die blauen Kugeln die zweifach positiv geladenen Eisenkationen. An der Oberfläche des Pyrits werden die Ladungen in atomaren Dimensionen nicht vollständig durch die entsprechenden Gegenladungen kompensiert, so daß sich etwa organische Moleküle anlagern können.

Ob letztlich Pyrit oder andere Mineralien zur Entwicklung des Lebens führte, ist allerdings offen. Bis heute konnten noch keine Mikroben „auf Pyritbasis“ nachgewiesen werden.

8. Erstes Leben, DNS und die Rolle der Enzyme Top

Der Schritt von unbelebter zu belebter Materie war also erst dann vollzogen, nachdem in den Protobionten nicht nur Stoffwechselprozesse abliefen, sondern als sich diese Zellen auch informationsgesteuert zu reproduzieren begannen. Die Codierung der Erbinformation erfolgt über Nucleinsäuren (genauer: mit Hilfe der Desoxyribonukleinsäure, DNS).

Die Entwicklung der ersten Nucleinsäuren dürfte viele Jahrmillionen gedauert haben. Da die DNS nicht ohne Enzyme (Eiweißmöleküle) redupliziert werden kann und Enzyme biotisch nicht ohne die DNS hergestellt werden, drängt sich die Frage auf, wie diese enge Abhängigkeit zwischen DNS und Enzymen in den ersten Lebewesen entstanden sein mag.

Abbildung 9: Schematisches Modell einer rastertunnelmikroskopischen Aufnahme. Der Physiker Heckl entdeckte auf der Oberfläche von Molybdändisulfid eigentümliche ringartige und auch längliche Strukturen, deren Elektronendichteverteilung sich deutlich vom Hintergrund abhob.

Eine mögliche Erklärung liefern die Entdeckungen des Physikers Wolfgang Heckl von der IBM-Forschungsgruppe der Universität München. Heckl untersuchte diverse Trägermaterialien mit Halbleitereigenschaften auf deren Eignung zur Rastertunnelmikroskopie. Das Prinzip ist folgendes: Bringt man eine Nadel, so dünn wie ein Atom, auf eine sehr glatte leitende oder halbleitende Oberfläche, so beginnt ein Strom zu fließen, wenn man zwischen Nadel und Oberfläche eine Spannung anlegt. Die Größe des Tunnelstroms ist abhängig von der Entfernung zur Oberfläche. Dadurch lassen sich die „Täler“ und „Berge“ einzelner Atomlagen der Trägeroberfläche sichtbar machen.

Heckl untersuchte neben diversen synthetischen Halbleitern auch Kristalle aus Molybdändisulfid, welches wie Pyrit ebenfalls leitende Eigenschaften ausweist. Als er auf dem Bildschirm seines Computers die Atomlagen des Sulfids betrachtete, bemerkte er eigentümliche molekulare Ringstrukturen mit ca. 4 Nanometern Durchmesser sowie längliche Gebilde, die in das Trägermaterial interkaliert zu sein schienen. Die molekularen Gebilde hoben sich von der Ebene des Trägermaterials ab und waren den Strukturen in Abbildung 9 ähnlich.

Das Untersuchungsmaterial Heckl’s stammte aus dem Präkambrium, war also über 650 Millionen Jahre alt. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, daß diese Ringe das Element Kohlenstoff enthielten, sie mußten also organischer Natur sein. Heckl spekuliert, daß es sich hierbei um sogenannte Plasmidringe handeln könnte, also um genetisches Material sehr einfach gebauter Mikroorganismen. Diese Plasmidringe werden durch relativ kurze DNS-Sequenzen repräsentiert, die auf den Mineralien hafteten. Die Entdeckung legt den Schluß nahe: Die evolutive Erfindung des genetischen Codes sowie die enge Bindung zwischen Enzymen (die aus Aminosäuren bestehen) und der DNS (Nucleinsäure) könnte auf der Oberfläche derartiger Metallsulfide gemacht worden sein. Es ist mit Heckl denkbar, daß in der Erdfrühzeit Aminosäuren und Nucleinsäuren in mehreren Schichten übereinander auf Metallsulfiden adsorbiert wurden und so die ersten t-RNS- Stränge entstanden, die beim „Lesen“ und „Übersetzen“ des genetischen Codes in Proteine (bzw. Enzyme) beteiligt sind.

9. Quasispecies und Hypercyclen Top

Eine ganz andere Theorie verfolgt Prof. Manfred Eigen vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttigen. Seiner Ansicht nach entwickelte sich eine bestimmte Form von DNS, ein RNS-Strang, der in der Lage ist, sich ohne Hilfe von Enzymen selbst zu replizieren (vervielfältigen).

.

.

Abbildung 10: Ausschnitt aus einem DNS-Molekül (Kalottenmodell). In der DNS sind zwei Fadenmolekülen spiralförmig umeinander gewickelt, die durch die Nucleotidbasen zusammengehalten werden. Die blauen bzw. organgefarbenen senkrechten Balken stellen hier die Nucleotidbasen dar; sie repräsentieren den genetischen Code. Die Spirale besteht aus einem Zucker (Desoxiribose), der chemisch mit Phosphorsäure verknüpft ist. Es existieren 4 verschiedene Nucleotidbasen: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin (bei der RNS anstelle Thymin: Uracil). Die Reihenfolge (Kombination) dieser Basen in dieser Doppelspirale („Doppelhelix“) charakterisiert das Genom des vorliegenden Organismus und repräsentiert dessen gesamte Erbanlagen und damit die Eigenschaften des Lebewesens. Die DNS (hier: RNS) stellt damit ein fundamental wichtiges Biomolekül dar. Beim „Lesen“ der DNS wird der Doppelstrang in Einzelstränge „aufgedrillt“ und die Basensequenz sukkzessive biochemisch entschlüsselt. In ihr steht „geschrieben“, welche Proteine und Enzyme der Organismus herstellen muß, um Stoffwechselprozesse zu ermöglichen und.

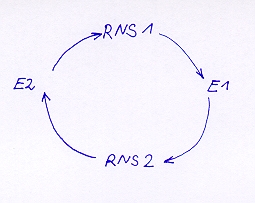

Der Hyperzyklus (Ein Hyperzyklus ist eine zyklische Folge von sich selbst reproduzierenden Einzelzyklen.) wurde von EIGEN als erstes evolutionsfähiges Replikationssystem postuliert. In dem einfachsten Hyperzyklus finden zwei RNA-Moleküle zusammen, die sich in gegenseitiger Wechselwirkung aus einer Substratlösung hervorbringen und „vermehren“. Dabei koppeln sich entweder zwei oder mehrere selbstreproduzierende RNA-Stränge (Ribozyme) oder aber Ribozyme und Enzyme zu einem stabilen Autozyklus, der sich selbst unerhält und repliziert (vgl. Abbildung 11).

Abbildung 11: Hier wird das schematische Prinzip eines sogenannten Hyperzyklus verdeutlicht, in dem zwei oder mehrere RNA- (RNS-) Sequenzen mit Enzymen (E) einen Zyklus bilden und sich gegenseitig erhalten. Beide dargestellten Sequenzen sind aufeinander angewiesen und können es sich nicht leisten, sich gegenseitig aus dem Rennen zu werfen.

Abbildung 11: Hier wird das schematische Prinzip eines sogenannten Hyperzyklus verdeutlicht, in dem zwei oder mehrere RNA- (RNS-) Sequenzen mit Enzymen (E) einen Zyklus bilden und sich gegenseitig erhalten. Beide dargestellten Sequenzen sind aufeinander angewiesen und können es sich nicht leisten, sich gegenseitig aus dem Rennen zu werfen.

EIGEN hatte das Modell vom Hyperzyclus ersonnen, weil die großen Fehlerraten bei der Vermehrung selbstreproduzierender Polynucleotide (Ribozyme) die Information ab einer bestimmten Sequenzlänge würde auseinanderdriften lassen. Nach jedem Replikationsschritt können nämlich Mutationen auftreten, so daß aus einer Ursequenz ein „Kometenschweif“ ähnlicher Ribozyme entstehen kann. Diese bilden ein Mutantenensemble, die sogenannte „Quasispezies„, die hinsichtlich Kopiergenauigkeit, Stabilität und Replikationsgeschwindigkeit miteinander in Konkurrenz stehen. Für Polynucleotide, die ausschließlich aus stabilen Guanin-Cytosin-Basenpaarungen bestehen, beträgt die experimentell bestimmte Fehlerquote etwa 1%, die Kette dürfte maximal 100 Nucleotide lang sein. Für Polynucleotide, die ausschließlich aus Adenin-Uridin-Basenpaaren bestehen, beträgt die Ablesefehlerquote bei der Replikation etwa das zehnfache, die Kettenlänge könnte also nur maximal 10 Glieder betragen. Um nun eine stabile Reproduktion ohne Informationsauflösung über beliebig viele Generationen hinweg zu gewährleisten, ist es unmöglich, ein „Ur-Genom“ auf einem einzelnen Molekül zu konzentrieren.

Bilden sich in einer Quasispezies jedoch zwei oder mehrere Mutanten heraus, die ihre (eventuell durch Enzyme vermittelte) Reproduktion gegenseitig katalysieren und stabilisieren, entstehen kooperative Systeme, die sich über lange Zeiten stabil reproduzieren könnten und gegenüber allen anderen Konkurrenten im Mutantenensemble einen entscheidenden Selektionsvorteil besitzen. Als Bedingung muß gelten, daß jedes Ribozym aus 50-100 Kettengliedern besteht, für das „Ur-Gen“ muß man also einen Guanin-Cytosin-Reichtum von 50-100 % annehmen, da die RNA-Matrizen lediglich dann eine hinreichend kleine Fehlerquote besitzen. Tatsächlich haben EIGEN und WINKLER-OSWATITSCH auf mathematischem Wege zeigen können, daß die rezenten (heutigen) t-RNA-Moleküle einen Urzustand nahelegen, der genau einer Quasispezies-Verteilung aus sich individuell reproduzierenden Molekülen entsprach (EIGEN und WINKLER-OSWATITSCH 1981). Anhand der variablen Sequenzen konnte die hypothetische Ursequenz mathematisch rekonstruiert werden (KÄMPFE 1992, S. 201).

Interessant ist ferner, daß die rezenten t-RNAs genau die angesprochenen Eigenschaften (einen hohen Guanin-Cytosin-Anteil von ca. 80% sowie eine durchschnittliche Kettenlänge von 76 Nucleotiden) und damit dieselben Zahlenverhältnisse aufweisen, die die Theorie mathematisch erwarten läßt. Nimmt man hingegen eine geheimnisvolle „creatio ex nihilo“ an, bleiben die Befunde unerklärt.

10. Geschlossene Konzepte zur Entstehung der ersten Urorganismen (Protobionten) Top

Die ersten ganzheitlichen Ansätze zur Entstehung des Lebens auf der Basis von Nucleinsäuren wurden 1972 von Kuhn und Kaplan ausgearbeitet und bis heute stetig konkretisiert. Nach allem, was wir heute wissen, kommen zwei realistische Hypothesen in Betracht, Kuhns „Vielschritt-Hypothese“ und Kaplans „Mehrtreffer-Hypothese“. Im Gegensatz zu den Nucleinsäuretheorien Kuhns, Kaplans und Eigens, die postulieren, daß Oligo- bzw. Polynucleotide die primordialen Makromoleküle auf der Erde darstellten, welche ohne Replikasen bzw. Enzyme entstanden sein sollen, gehen die Proteinhypothesen (Oparin) davon aus, daß zuerst Polypeptide und Proteine entstanden, die später auf katalytischem Wege Nucleinsäuren entstehen ließen. Im folgenden wollen wir die Nucleinsäurethorien etwas eingehender erörtern und versuchen, sie mit den Proteinhypothesen und Eigens Theorie des Hyperzyclus zu verknüpfen:

a.) Vielschritt-Hypothese:

Auf Kuhns Theorie basiert die Vermutung, daß die Oligonucleotid-Sequenzen und Nucleinsäuren als primordiale Informationsträger anzusehen sind. Dabei ist wiederum die Proteinhypothese geeignet, um die Bildung dieser Nucleinsäuren, zu erklären; für diese Auffassung sprechen eine Reihe von Befunden:

Kaplan hat berechnet, daß die Wahrscheinlichkeit, daß ein Protein(oid) eine Reaktion katalysieren kann, zwischen 10-10 und 10-14 liegt. Auch die in ihrem Aufbau recht uneinheitlichen Funktionsproteinoide zeigen enzymartige Kinetiken, und man hat bereits zahlreiche derartige Proteinoide nachgewiesen. So sind abiotische Proteinoide u. a. mit ATPase-, transaminase-, esterase-, katalase- und peroxidase-Aktivitäten bekannt und es sei auf den erstaunlichen Befund hingewiesen, daß thermische Proteinoide bei Zugabe einer ATP-Lösung Oligonucleotide des Adenins aufbauen! In wässriger Lösung bei 90 °C erfolgt die Polykondensation von TMP und dAMP unter der katalytischen Wirkung von Histidin oder z. B. des Polypeptids Polyornithin, wie Oro und Mitarbeiter gezeigt haben. An derartige Oligonucleotide gelang es, stufenweise Nucleotide anzukondensieren, so daß schließlich komplexere Nucleinsäuren entstanden. Selbst die matrizenfreie, enzymgesteuerte Synthese von Polynucleotiden ist bekannt und am Beispiel der Qß-Replikase eindrucksvoll aufgezeigt worden.

Diese und andere Befunde stellen eine empirische Stütze dar, die zur Annahme berechtigt, daß sowohl Enzyme, als auch bereits einfache Funktionsproteinoide („Protoenzyme„) als (zum Teil auch matrizenfreie) Synthetasen wirken können. Die experimentellen Befunde stützen darüber hinaus Kaplans Abschätzung über die Funktionsprotein(oid)-Wahrscheinlichkeit voll und ganz. Zwar ist die katalytische Aktivität weitaus niedriger als die biotischer Enzyme, doch sie hätte zweifelsohne ausgereicht, um einfaches Leben zu ermöglichen, da „leistungsfähigere“ Konkurrenten zu Beginn der biotischen Evolution noch fehlten.

Abbildung 12: Nucleationsmodell (a) mit Sammlerstrang (b) und Anbaumolekülen (c). Nach der Theorie konnten statistisch geknäuelte Aggregate aus Doppelhelices (a), die bestimmte Eigenschaften aufweisen, lineare offene Oligonucleotide, sogenannte Sammlerstränge binden, an deren Nucleotidbasen wiederum kurzkettige Oligonucleotide (ganz allgemein: Anbaumoleküle) über Wasserstoffbrücken gebunden wurden, die zur Entstehung der Ur-t-RNS führte.

Einfache Oligonucleotide konnten also möglicherweise auch ohne Enzyme in großer Zahl entstehen, die sich zu hyperzyklisch organisierten Quasispezies zusammenschlossen. Eine derartige Bildung erfolgte zunächst noch zufällig (divergent), mußte allerdings, wie Kuhn zeigen konnte, im Laufe der Zeit in einen konvergenten Prozeß umschlagen, der in einer Darwinschen Selektion mündete.

Dazu nehmen wir an, es bildeten sich per Zufall Oligonucleotide, deren Ribose-Zucker allesamt aus lediglich einer optische Form (etwa aus der rechtsdrehenden D-Form) bestanden. (Bei Oligonucleotiden aus z. B. 21 Gliedern ist unter 1 Million statistisch mindestens einmal eine solche Sequenz zu erwarten). Solche „enantiomerenreine“ Nucleinsäuren können, wie gezeigt wurde, sehr rasch weitere, zum RNS-Strang komplementäre Nucleotidbasen binden, und recht stabile Doppelhelices aufbauen. Durch Milieuschwankungen konnten diese dann (auch das ist empirisch belegt; vgl. Kämpfe, 1992) im Zuge der konstanten Temperaturzyklen am warmen Tag wieder in Einzelstränge aufspalten, die in den kühlen Nächten mit DNS-Bausteinen derselben optischen Form wieder zu Doppelhelices rekombinierten usw. Durch derartiger Prozesse (als geeignet wird heute auch die heiße Umgebung der tiefmarinen „black smokers“ angesehen), wurde also die replikasenfreie Reproduktion (Verdopplung) im Tagesrhythmus ermöglicht, wobei sich die RNS-Kopien zu Quasispezies oder tertiären Strukturen zusammenschließen konnten.Diese treten nun untereinander in einen Selektionswettbewerb, wobei Replikationsgeschwindigkeit, Kopiergenauigkeit und eventuell bestimmte katalytische, thermodynamische und sterische Eigenschaften als selektive Faktoren wirkten. Wir haben somit nach der divergenten Phase der Organisation erstmals eine echte konvergente Darwinsche Evolution vorliegen; Selektion führt automatisch zu Informationsaufbau und Negentropie. Auch die optische Symmetrie der Riboseeinheiten läßt sich mit diesem Modell ganz zwangsläufig erklären, da nur uniforme, enantiomerenreine RNS-Oligomere die Bildung stabiler, kopiergenauer und hochreplikativer Doppelhelices gewährleisten können.

Abbildung 13: Auf einer Aggregat-Oberfläche (a) (Sammlerstrang) können Anbaumoleküle (b) (z. B. kurze offenkettige Oligonucleotide) gebunden werden, die ihrerseits eine starke Affinität zu Aminosäuren (c) aufweisen. Das gesamte Aggregat kann, wie Wächtershäuser glaubt (siehe Theorie des Biofilms, Oberflächenmetabolismus) auf der Oberfläche von Pyritkriställchen, Tonen, Sand oder Lava haften bzw. entstehen, wobei Pyrit und andere Metallsulfide über günstige katalytische Eigenschaften, etwa auch zur Entstehung von Proteinen besitzen (vgl. empirische Befunde von Cairns-Smith et. al.), die die Verknüpfung der Aminosäuren zu einem primärstrukturierten Proteinstrang bewerkstelligten; der ursprüngliche Übersetzungsapparat war entstanden. Im Laufe der Zeit entstanden dann evolutiv geeignete Enzym-Nucleinsäure-Hypercyclen, die ein selbstreplizierendes, autokatalytisches System bildeten.

Nun weiß man, daß sich Nucleinsäuren mit Tertiärstruktur zu statistischen Knäueln verbinden können, wobei derartige Aggregate unter bestimmten Bedingungen wiederum zahlreiche nadelförmige Oligonucleotide zu binden in der Lage sind, die wie „Stecknadeln aus einem Nadelkissen“ herausragen. Diese geradlinigen Oligonucleotide bezeichnete Kuhn als „Sammlerstränge„, die, wie es unsere heutigen Kenntnisse nahelegen, wohl in der Lage waren, ihrerseits wieder kurze komplementäre Polynucleotid-Sequenzen („Anbaumoleküle„) über Wasserstoffbrücken zu binden. Die Anbaumoleküle bildeten nach Kuhn die Ur-t-RNAs, die Sammlerstränge die Ur-m-RNAs. Diese recht komplexen Aggregate können Aminosäuren an den Anbaumolekülen anlagern, die Bildung von Proteinen und komplexen Enmzymen ist dann relativ wahrscheinlich. Neben den Aggregaten kommen nach Katchalsky aber auch anorganische Tracersubstanzen mit katalytischen Eigenschaften in Frage, wie Pyrit oder Montmorillionit. Wie aus Abbildung 12 und 13 ersichtlich ist, bildete sich der ursprüngliche Übersetzungsapparat dadurch heraus, daß die Aminosäuren an die Anbaumoleküle gebunden und durch die Katalyse der Aggregatoberflächen zu Enzymen umgesetzt wurden. Der Brückenschlag zu Wächtershäusers Theorie des Oberflächenmetabolismus (vgl. oben) ist augenfällig.

b.) Mehrtreffer-Hypothese

Im Gegensatz zu Kuhns Vielschritt-Hypothese postulierte Kaplan eine Entstehung der ersten Protobionten in einem Schritt, wobei zufällig Synthetasen und Nucleinsäuren in einem Kompartiment zusammengefunden haben mußten. Von jeder der beiden Funktionseinheiten mußte ein „Basisrepertoire“ an Makromolekülen vorhanden gewesen sein, die sich selbst zu autokatalytischen Verbänden organisierten. Kaplan schätzte die Rahmenbedingungen ab und kam nach statistischen Überlegungen zum Schluß, daß die Bildung derartiger selbstreplikativer Systeme durchaus im Bereich des Wahrscheinlichen gelegen haben könnte (vgl. Kämpfe, 1992).

11. Meteoriten könnten Schlüssel zur Entstehung des Lebens sein Top

Mit gewaltiger Wucht zum Biomolekül: Japanische Wissenschaftler haben simuliert, was in einem Ur-Ozean auf der Erde geschehen wäre, wenn ein Meteorit einschlägt. Das Ergebnis ist verblüffend: Allein durch Wucht, Hitze und wenige Grundzutaten entstanden Vorläufersubstanzen allen Lebens.

Es ist eines der Lieblingsargumente der Verfechter eines göttlichen Willens als Quell des Lebens auf der Erde: Die komplexen organischen Moleküle, die Grundlage allen Lebens sind, könnten doch nicht einfach so entstanden sein. Der Lösungsvorschlag Verfechter eines aktiv eingreifenden Weltenschöpfers lautet: „intelligent design“ – irgendwann hat irgendwer ein paar Atome neu zusammengefügt, so dass Leben entstehen konnte.

Wissenschaftler von der Tohuko-Universität in Sendai, Japan, haben nun einen alternativen Vorschlag gemacht und auch experimentell gestützt: Meteoriten, die in der Frühzeit des Planeten in großer Zahl auf der Erdoberfläche aufschlugen, könnten die nötige Energie geliefert haben, dass sich komplexere chemische Bausteine bilden. Die seien dann wiederum die Grundlage für sich selbst replizierende Moleküle – Leben eben – gewesen.

Viele der Zutaten zu den ersten Lebewesen waren auf der frühen Erde zweifellos vorhanden. Unklar ist nur, wie sich diese Zutaten zu den Grundbausteinen des Lebens zusammentaten. Yoshihiro Furukawa und seine Kollegen setzten nun auf Wucht: Sie simulierten mit einer Art Miniaturkanone den Aufprall eines Meteoriten aus Kohlenstoff, Nickel und Eisen in einem Ur-Ozean aus Wasser und Ammoniak. Die Arbeitshypothese der Arbeit, die das Team nun im Fachblatt „Nature Geoscience“ veröffentlichte, lautete: „Der Großteil der organischen Moleküle, die für die Entstehung des Lebens notwendig waren, wurden bei ozeanischen Einschlägen außerirdischer Objekte erzeugt, die metallisches Eisen und festen Kohlenstoff enthielten.“

Der Druck, den die Forscher in ihrer Apparatur erzeugten, entsprach ihren Angaben zufolge etwa dem, den ein Meteorit entfaltet hätte, der mit einem Tempo zwei Kilometern pro Sekunde auf der Ur-Erde aufgeprallt wäre. Durch die dabei freigesetzten Energien wurde das Substanzgemisch auch extrem erhitzt – auf etwa 2600 bis 4700 Grad Celsius. Nach dem simulierten Aufprall habe man chemische Verbindungen wie Fettsäuren und die Aminosäure Glycin nachweise können – Grundbausteine heutiger Lebewesen.

In den Ozeanen der Vorzeit seien solche Ereignisse, wie man sie nun simuliert habe, sehr häufig und mit teils ungleich höherer Wucht aufgetreten, so Furukawa und seine Kollegen. Oft seien dabei vermutlich große Pilzwolken aus Staub und Flüssigkeit entstanden, „mit großen Mengen Ausgangsmaterial und unterschiedlichen Temperatur-, Druck- und Gaszusammensetzungen“.

Daher hätten sich bei den natürlichen Einschlägen vermutlich organische Verbindungen von „größerer Vielfalt, Variationsbreite und Komplexität gebildet, als in den hier vorgestellten Experimenten“. Zudem hätten durch weitere Einschläge aus einfacheren Molekülen noch komplexere werden können.

Das Bombardement der jungen Erde aus dem All, so die Schlussfolgerung des Teams, könne also dafür gesorgt haben, dass „sich Biomoleküle und ihre Vorläufer bilden, die notwendig für den Ursprung des Lebens sind“.

Die Verfechter der These vom „intelligent design“ allerdings wird auch diese Arbeit vermutlich eher nicht überzeugen.

12. Literaturhinweise Top

Holleman, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, S. 518 f. Berlin, 1995

E. W. Bauer et al: Biologiekolleg. Bielefeld, 1983

Bilder frühen Lebens. Verständliche Forschung, Spektrum der Wissenschaft. Heidelberg, 1986

Entwicklung von den ersten Lebensspuren bis z. Menschen. Verständl. Forschung, Spektrum d. Wiss.. Heidelberg, 1988

Darwin, Charles: Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Stuttgart, 1963

Hoimar v. Ditfurth: Am Anfang war der Wasserstoff. Hoffman und Campe, 1980

Stuart Kauffman: Der Öltropfen im Wasser, 1995

L. Kämpfe: Evolution und Stammesgeschichte der Organismen, Gustav-Fischer-Verlag, 1992

Quelle: Schritte zum Leben

1. Der neue Ursprung des Lebens Top

Aktuelle Laborbefunde erschüttern die gängigen Theorien: Stand Katzengold am Anfang der Evolution? (Der metallische Glanz und seine goldene Farbe brachten dem Pyrit den Beinamen Katzengold.)

Günter Wächtershäuser, Honorarprofessor am Lehrstuhl für Mikrobiologie an der Universität Regensburg, beschäftigt sich gern mit ganz grundlegenden chemischen Vorgängen. Dazu füllt er Eisensulfid, Schwefelwasserstoff und Wasser in eine Glasflasche und wartet. Er will überprüfen, ob die Reaktionen, die er sich auf dem Papier ausgedacht hat, auch im Labor funktionieren. Wenn nach einer Stunde Pyrit, also ordinäres Katzengold, im Behälter schimmert, ist er zufrieden.

Den Chemiker treibt die faszinierende Frage um, ob und wie aus Katzengold das Leben auf der Erde entstanden sein könnte. Im Hauptberuf ist Wächtershäuser Patentanwalt, dennoch sind seine Forschungsergebnisse renommierten Fachzeitschriften regelmäßig Veröffentlichungen wert. Demnächst wird in „Nature“ seine neueste Arbeit erscheinen. Sie beschreibt, wie aus Pyrit, so unglaublich es klingen mag, Aminosäuren, die Bausteine des Lebens, entstanden sein könnten. Das Rätsel um den Ursprung des Lebens läßt Wissenschaftler weltweit nicht ruhen. Lange herrschte unter ihnen die Meinung vor, es hätte sich wie ein Phönix aus einer von Blitzen durchzuckten Ursuppe erhoben. Neueste Forschungsergebnisse zwingen sie jedoch zur Korrektur dieser Theorie:

Versteinerte Abdrücke einer blühenden, Milliarden Jahre alten Mikrobengemeinschaft beweisen, daß das Leben weitaus früher entstand, als man bislang angenommen hat, noch bevor die Erde abgekühlt war.

Kamen die Keime des ersten Lebens auf der Erde aus dem Weltraum? In der Sternenwolke Sagittarius wurde eine Aminosäure gefunden, ein Eiweiß-Baustein. Entwickelte sich das Leben in der Tiefe der Ozeane? Geologen entdeckten eine fremdartige, von der Sonne völlig unabhängige Mikrobenwelt an Unterwassergeysiren und in den Zwischenräumen des Erdmantels. Entstand das erste Leben in einem hochgiftigen Milieu aus Schwefelwasserstoff und Eisensulfid?

Theorien darüber, wie sich die schillernde Vielfalt enwickeln konnte, die heute die Erde bis in den letzten Winkel bevölkert, sind so alt wie die Zivilisation selbst. Die alten Ägypter glaubten, Frösche und Kröten stiegen aus dem Nilschlamm empor. Aristoteles lehrte, Insekten und Würmer seien aus Tautropfen und Schleim geboren, Mäuse aus feuchter Erde, Aale und Fische aus Sand, Schlamm und Algen. Es bedurfte der begrifflichen Kraft Charles Darwins, um ein biologisches Szenario für die Entstehung des Lebens zu schaffen. Der Begründer der Evolutionsforschung vermutete, das Leben sei in einem „warmen Teich“ entstanden.

Louis Pasteur schließlich widerlegte Aristoteles´ Irrglauben von der spontanen Urzeugung des Lebens durch Experimente. Er entdeckte, daß selbst Bakterien nicht von selbst aus Schmutz wachsen, sondern Eltern haben. Solche Entdeckungen verlagerten das Problem jedoch nur in die Vergangenheit: Irgendwann mußte das Leben doch einmal entstanden sein.

1953 lieferte der Doktorand Stanley Miller an der Universität von Chicago einen ersten experimentellen Nachweis. In einem Glas schuf er eine Comicstrip-Version der primitiven Erde: Wasser für den Ozean, Methan, Ammoniak und Wasserstoff für die Atmosphäre und Funken für Blitze.

Nach einer Woche fand er eine klebrige Masse organischer Chemikalien, darunter auch Aminosäuren: Proteinbausteine, aus denen die Zellen bestehen. Das Experiment war eine Sensation und wurde als Durchbruch gefeiert. Die Bilderbuchdarstellung vom Ursprung des Lebens wird inzwischen heftig in Frage gestellt. „Es war ein schönes Bild“, sagt der Planetenforscher Christopher Chyba.

Neue Einsichten über die Entstehung der Planeten haben die Zweifel wachsen lassen, ob Methan- und Ammoniakwolken jemals die Atmosphäre der primitiven Erde beherrscht haben. Und wenn Millers berühmtes Experiment auch die Bestandteile der Proteine hervorbrachte, so glauben doch immer mehr Forscher, daß noch vor dem Erscheinen der Proteine (Eiweiße) genetisches Material existiert haben muß.

Günter Wächtershäuser geht diese Vorstellung zu weit, sie ist ihm zu kompliziert. Er sieht den Anfang dessen, was wir Leben nennen, in einer chemischen Reaktion zwischen Stoffen, die heute für das Leben Gift sind, auf der urzeitlichen Erde aber schier unerschöpflich vorhanden waren: Schwefel-Wasserstoff und Eisensulfid. Bei hoher Temperatur bilden sich aus diesen Ausgangsstoffen Wasser und Pyrit, also ordinäres Katzengold, und Wasserstoff. Die Reaktion läuft von selbst und gibt Energie ab. Sie bildet damit ein Energiezentrum, gleichsam eine Art urzeitlicher Batterie, um das sich möglicherweise ein erster archaischer Stoffwechsel gruppierte.

In Laborexperimenten konnte Wächtershäuser nachweisen, daß sich rund um diese „Pyrit-Batterie“ ein grundlegender Stoffwechselprozeß, der sogenannte „reduktive Zitronensäure-Zyklus“, wie von selbst anordnete (Dieser Zyklus funktioniert bis heute: Auch im Menschen ist er ein elementarer Energielieferant).

Diese Reaktion setzte genug Energie frei, so Wächtershäuser, daß sich Grundelemente des Lebens, wie etwa Zucker, Basen der Erbsubstanz und Enzyme, gebildet haben könnten. Außerdem weist Pyrit eine positive elektrische Ladung auf, die negativ geladene, blasenbildende Moleküle anzogen: Damit gab das Katzengold dem Leben nicht nur Energie, sondern regte möglicherweise auch die Formation von Blasen an, ein erster Schritt zur Bildung von primitiven Zellstrukturen.

Da Eisensulfid und Schwefelwasserstoff auf der frühen Erde im Überfluß vorhanden waren, lief der erste Lebensprozeß wie von selbst. „Das Leben mußte einfach entstehen“, meint Günter Wächtershäuser, „es war kein Zufall.“ Gleichzeitig scheint die Evolution viel schneller gearbeitet zu haben, als bislang vermutet. Für die Entstehung der ersten Enzyme (Enzyme sind Proteine (Eiweiße), die biochemische Reaktionen regeln.) „reichten vielleicht schon einige 1000 Jahre aus“, glaubt der theoretische Chemiker.

Inzwischen haben immer ältere Fossilien tatsächlich Hinweise dafür geliefert, daß sich das Leben nicht in dem gemächlichen Tempo entwickelte, das Darwin vorschwebte. Bereits eine Milliarde Jahre nach der Entstehung der Erde, vielleicht sogar schon früher, erschienen die ersten Mikroben auf der Bildfläche.

Die Hinweise: Der Paläobiologe (Die Paläontologie ist ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter.) William Schopf von der Universität von Kalifornien in Los Angeles berichtete, er habe in 3,5 Milliarden Jahre alten Felsen Westaustraliens die Abdrücke elf verschiedener Arten von Mikroorganismen identifiziert. Noch ältere Gesteine in Grönland weisen auf Zelleben hin, das 3,8 Milliarden Jahre alt sein könnte.

Viele dieser Fossilien ähneln im Aussehen stark den Spezies blaugrüner Algen, die auch heute noch weltweit verbreitet sind. Diese Vorfahren der Cyanobakterien waren nicht nur die ersten Lebewesen, sondern auch die ersten, die das soeben entstandene Leben wieder auslöschten: Sie produzierten so viel Sauerstoff, daß die ersten Lebensformen, Millionen anaerober (Lebewesen, die für ihren Stoffwechsel nicht auf Sauerstoff angewiesen sind oder sogar durch ihn gehemmt oder abgetötet werden, werden entsprechend als Anaerobier bzw. anaerob bezeichnet.) Organismen, daran zugrunde gingen.

Die ersten Jahre der noch jungen Erde waren kein netter, warmer Teich, wie Darwin gemutmaßt hatte, sondern ein „heißer Dampfkochtopf“, wie es der Mikrobiologe Karl Otto Stetter von der Universität Regensburg beschreibt: Ständige Vulkanausbrüche und Meteoritenschauer machten aus unserem Heimatplaneten einen äußerst ungemütlichen Ort für die Geburt komplexer organischer Strukturen. Die Hypothese von der „heißen Welt“ hat inzwischen viele Anhänger. Demnach formten sich vor etwa 4,5 Milliarden Jahren das Sonnensystem und die Erde. Zuerst bildeten sich kleine Himmelskörper, die zusammenstießen und die Planeten schufen. Schon früh verwandelte die von diesen gewaltigen Kollisionen freigesetzte Energie die sich formende Erde in einen Schmelztiegel.

Zusätzlich zog das Schwerkraftfeld des jungen Planeten Erde Himmelstrümmer an. Eisige Kometen schossen aus den äußersten Bereichen des Sonnensystems heran. Asteroiden und Meteoriten stürzten bombengleich auf die Erde. Die schweren Einschläge waren katastrophal für das frühe Leben, und so überlebte es vermutlich nur in den Tiefen der Ozeane. Dort fanden Forscher in den letzten Jahren eigenartige, schlotähnliche (röhrenförmige) Strukturen, sogenannte hydrothermische Kanäle. Als sie die scheinbar lebensfeindlichen Ofenrohre und ihre Umgebung zu erforschen begannen, entdeckten sie zu ihrer Verblüffung Ökosysteme mit eigenartigen Organismen: Riesige Röhrenwürmer, blinde Krabben und schwefelverzehrende Mikroorganismen lebten dort, die, so ergaben genetische Analysen, sehr eng mit den ersten Geschöpfen der Erde, den Vorfahren der Cyanobakterien, verwandt waren.

Die Kometeneinschläge bedrohten das Leben nicht nur, sie waren vielleicht für seinen Ursprung mitverantwortlich. Die alte Idee von der „Panspermie“, 1906 vom schwedischen Physikochemiker Arrhenius formuliert, wird von Ergebnissen moderner Astronomie bestätigt. Die Hypothese der Panspermie besagt, dass sich einfache Lebensformen über große Distanzen durch das Universum bewegen und so die Anfänge des Lebens auf die Erde brachten.

In Spektrallinien der Sternenwolke Sagittarius entdeckte Lewis Snyder von der Universität von Illinois in Urbana-Champaign Spuren der Aminosäure Glycin, einem Proteinbaustein. Nach Ansicht des Astronomen Chandra Wickramasinghe von der Universität von Wales in Cardiff ist dieser Befund nur „die Spitze des Eisbergs“ und Leben im All weit verbreitet.

Parallel dazu hat der Zoologe David Dreamer an der Universität von Kalifornien in Davis aus Meteoriten organisches Material isoliert, das zellähnliche Membranen bildet. Bohrkerne des Grönland-Eises enthielten noch in 800 Metern Tiefe eine organische Substanz aus dem Weltraum. Forscher haben errechnet, daß heute noch jedes Jahr etwa eine Tonne solchen Materials auf die Erde regnet.

Einen verblüffend einfache Erklärung für ein erstes Molekül des Lebens hat der britische Chemiker Graham Cairns-Smith von der Universität Glasgow parat. Er glaubt, daß nicht Katzengold, Wächtershäusers Favorit, sondern gewöhnlicher Lehm am Ursprung des Lebens stand. Die Struktur bestimmter Lehmarten wiederholt ständig das immergleiche kristalline Muster. Wichtiger noch: Tritt eine Abweichung auf, wird sie wiederholt, wie die Mutation in einem DNA-Strang. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern kann sich durchaus vorstellen, daß Lehm oder mineralische Kristalle als Katalysator für die ersten Reaktionen des Lebens gedient haben könnten.

Welche Substanz den Beginn des Lebens auch stützte, ob Information am Anfang stand oder erste Stoffwechselprozesse, ein grundlegendes Henne-Ei-Problem bleibt: Heutige Lebewesen bestehen aus Proteinen. Die Blaupausen für die Proteine aber, die Bauanleitungen für alle Organismen, finden sich in langen Strängen der Erbsubstanz in Form von DNA (DesoxyriboNucleinAcid; Acid = Säure) oder RNA (RiboNucleinAcid). Diese Moleküle können aber nicht hergestellt werden, ohne daß Proteine (Eiweiße) als enzymatische Katalysatoren in den Bauprozeß eingreifen. Wie also waren Nukleinsäuren denkbar ohne Proteine, oder auch umgekehrt?

Eine mögliche Lösung fand sich vor einem Jahrzehnt, als Forscher entdeckten, daß bestimmte RNA-Moleküle nicht nur als Blaupausen fungierten, sondern auch als Enzyme, die Reaktionen untereinander und mit anderen Molekülen stimulieren. Leslie Orgel vom Salk-Institut in San Diego geht davon aus, daß sich das Leben notgedrungen über diesen „Flaschenhals“ einer katalytisch wirkenden RNA entwickeln mußte.

Zuvor hatten sich die Wissenschaftler RNA als bloße molekulare Träger vorgestellt, die die genetischen Anweisungen der DNA zu den Proteinfabriken der Zelle transportieren. Plötzlich sah man RNA in einem völlig anderen Licht: Wenn sie als Katalysator dienen konnten, dann hatten sie vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt ihre eigene Verdoppelung angeregt. Dann wäre die RNA viel mehr als nur ein Zwischenhändler der DNA, sondern möglicherweise sogar ihr Vorfahr.

Nach dieser Argumentation hätten die ersten Organismen in einer „RNA-Welt“ gelebt, und DNA, die heute die Erbsubstanz aller Lebewesen bildet, entwickelte sich erst, als das Leben bereits auf dem Weg war.

Aber auch RNA ist nicht der beste Kandidat für das erste Molekül des Lebens: Sie kann sich ohne ständigen Nachschub an fertigen Proteinen nicht selbst reproduzieren. Um aber als „lebendig“ gelten zu können, müßte ein Molekül die Fähigkeit aufweisen, sich ohne Hilfe von außen zu vermehren.

Ob RNA-Moleküle das können, untersuchten kürzlich die Harvard-Biologen Jack Szostak und David Bartel. Die beiden ahmten die potentiellen chemischen Vorgänge auf der frühen Erde nach, indem sie Billionen unterschiedlicher RNA-Stränge erzeugten. Darunter fanden sie schließlich fünf Dutzend, die sich anderen Strängen anlagerten. Der Prozeß der Verbindung, so Szostak, sei entscheidend für die Bildung komplexer Moleküle aus einfachen Bausteinen.